【6月30日】夏越の祓(なごしのはらえ)とは?由来や東京で体験できる神社も紹介

夏越の祓(なごしのはらえ)は6月の末日に神社で全国的に行われる神道行事です。 半年間で溜まった厄払いはもちろん、疫病退散にも効果的。

目次

夏越の祓(なごしのはらえ)とは

夏越の祓とは、1年の半分にあたる6月30日に、半年で体に溜まった厄や穢れを祓い、残り半年の健康を祈る神事です。主に京都で盛んに行われていますが、全国各地で祓のための茅の輪が飾られ、行事が開かれます。

別名

夏越祓え 夏越の大祓、六月祓、水無月祓、夏越神事

夏越の祓の由来:素戔嗚尊と蘇民将来

夏越の祓えの由来は備後(現在の広島)の風土記に残されています。

旅に出た素戔嗚尊(スサノオノミコト)は裕福な巨旦将来(こたんしょうらい)に一晩泊まらせてくれないかと頼みましたが、冷たく断られてしまいました。素戔嗚尊は次に巨旦の兄の蘇民将来(そみんしょうらい)に頼んだところ、蘇民将来は貧しいながらも歓待してくれました。素戔嗚尊はこれを大変喜びました。

素戔嗚尊がもう一度蘇民将来の元に訪れた時、蘇民将来の娘に茅の輪の護符を腰につけるよう忠告しました。娘がそのようにすると、その夜のうちに娘以外の村人は皆亡くなってしまいました。素戔嗚尊はさらに「今後も蘇民将来の子孫と言って茅の輪を着けていれば、疫病を免れるであろう」と告げ、去っていきました。

「蘇民将来子孫也」と書かれた護符は夏越の祓でよく配られるようですね。そのほか、祇園祭などでもこの護符が配布されます。

茅の輪くぐり

茅の輪くぐりとは

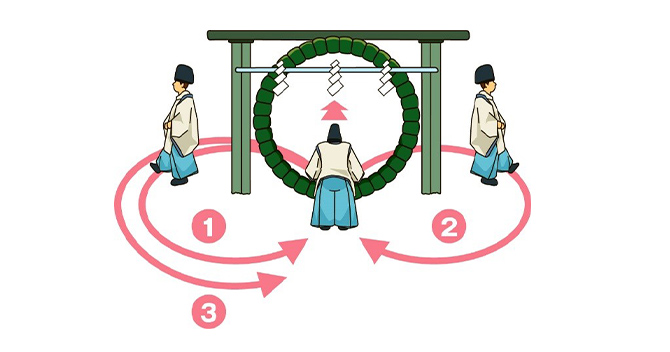

「茅の輪くぐり」では神社の鳥居や境内に設けられた高さ1.8m~2mの大きな茅の輪をくぐる儀式です。

別名

菅貫(すがぬき)

茅の輪くぐりのやり方

茅の輪に関するQ&A

Q.どんな効果があるの?

厄払いや、残り半年の災厄から守る力があります。氏神さまの神社で行うとさらに効果的です。

Q.やってはいけないことは?

茅の輪の茅を持ち帰ること。

「神社の茅の輪から茅を抜き取り小さな茅の輪を作ると厄除けになる」という話が間違った民間伝承として存在しますが、神社に迷惑であることと、厄を吸った茅の輪を持って帰るのは人の厄も持ち帰ることになるのでやめましょう。

行事の終了後、茅の輪を解体して配っている神社もあるので、適切な手順を踏めば持ち帰ることも可能です。

Q.何度も違う神社で茅の輪くぐりをしていいの?

何度行っても大丈夫です。ですが、一つめの神社で茅の輪くぐりをしたのであれば、二つめ以降の神社では効果は薄くなります。

Q.初穂料はいくら?

茅の輪くぐりと参拝だけであれば無料のことが多いですが、祈祷やお祓いをお願いするときには、初穂料(はつほりょう)をお支払いします。

神社によって変動しますが、相場は500円〜3000円です。

人形流し

人形流しとは

人形(ひとかた)は紙や藁を人のカタチに作った人間の身代わり、形代(かたしろ)

です。この人形に穢れや厄災を移し、流すことで身を清めます。

人形流しのやりかた

そもそもなぜ茅の輪をくぐり、人形流しをすると穢れが祓われるの?

形式に多少の違いはあれど、夏越の祓では基本的に茅の輪くぐりと人形流しを行います。ではなぜ、祓では「茅の輪」と「人形」を使うのでしょうか?

この儀式の発祥は古代に遡ります。祓の儀式は目的と用途に合わせ、変化し続けてきたのです。

古代:祓うものは「罪」

幣(ぬさ ※写真左)を使ってお祓いをするのは祓、神社へ入る前に手水で手を清めるのは禊(みそぎ)の名残。祓と禊は古来より続いている。

古代の「祓え」は現代の「お祓い=厄払い」的な存在ではなく、罪を犯した人が釈放されるための手続きに近いものだったようです。それゆえ、罪人は罪の対価として当時価値のある麻などを差し出したことで「(罪が)祓われた」ということになっていました。

この行為の起源は神話にあります。神代の昔、素戔嗚尊は高天原(たかまがはら。日本神話における天上の国)で稲作や機織りを妨害した罪の代償として多くの捧げ物をし、髭や爪を切って高天原から去りました。これが罪からの解放と祓えの基本になりました。

平安:祓うものは「罪」と「身の穢れ」

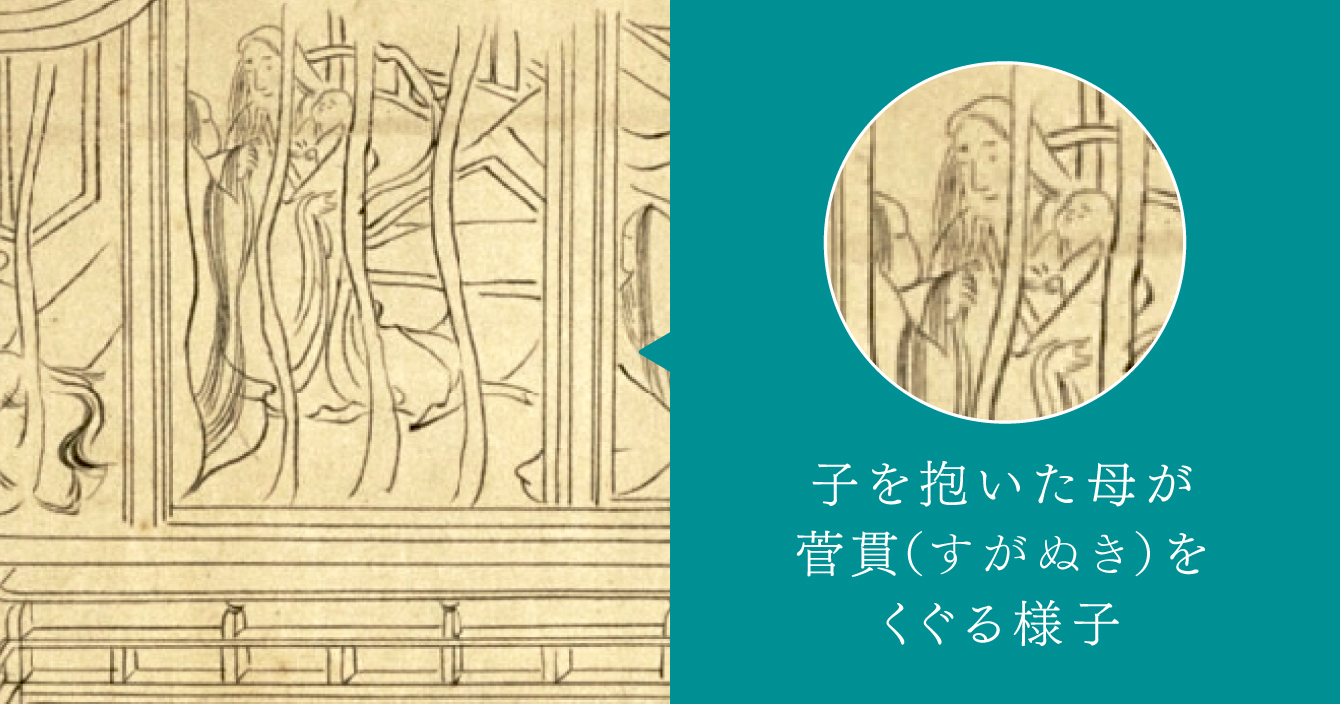

平安に入ると、罪人に振るう大麻(おおぬさ)や放免のしるしに輪状にしたスガをくぐる菅貫(すがぬき。後の茅の輪)、罪の身代わりになる人形も祓えのための道具として登場します。

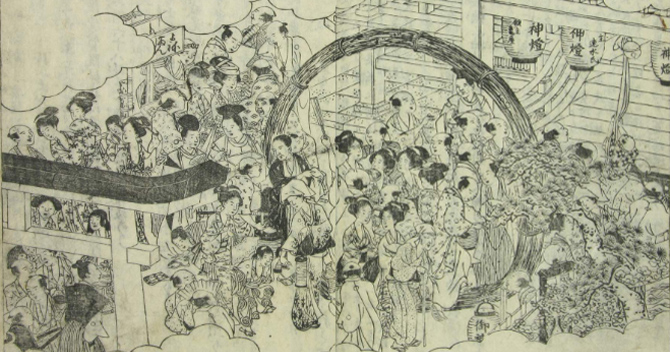

『年中行事絵巻』 巻十 「六月祓」

朝廷では6月と12月末に役人の罪を祓い、国家の運営に影響が出ないようにする「大祓(おおはらえ)」が行われるようになりました。平安中期には大祓に参加していた陰陽師たちが貴族の個人宅や神社で祓えを行うようになり、後期に入ると罪だけでなく、不浄さを表す「穢れ」や病気や災難などを表す「厄」を祓う意味も加えられつつ一般に広がっていきました。

中世以降:祓うものは「心の穢れ」

平安時代までは罪や穢れは人間の外側にあるものだと考えられてきましたが、中世に入ると仏教の影響も受け、神の居場所である心を清浄にすることが重要視されるようになりました。

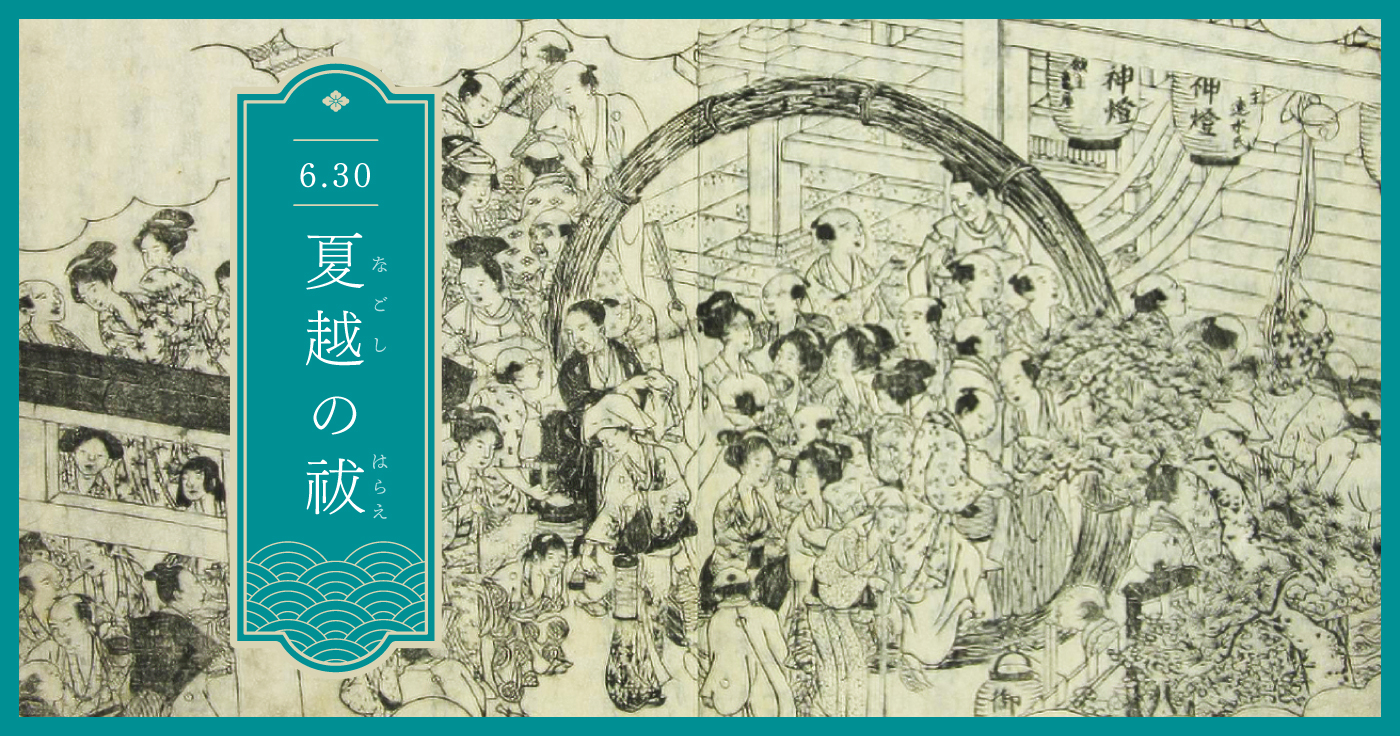

『年中行事大成』 四巻 「夏越祓之図」

江戸に入ると神事も統一化され、心の穢れを祓うお祓いが一般的になり、夏越の祓も全国的に執り行われるようになったのでした。

古代では罪の浄化のために使っていた茅の輪や人形は、だんだん心の穢れを祓う道具として使われるようになり、今に至るのです。

夏越の祓の行事食:水無月

小豆を散りばめたういろう菓子「水無月」

古くから夏越の祓が盛んだった京都では、「水無月」という白いういろうの上に小豆をのせた和菓子が行事食として親しまれています。

水無月の起源は平安時代に宮中で行われていた「氷室の節会」です。貴族たちは6月1日に夏の暑さに負けないよう氷を口にする行事を行っていたのですが、庶民にとって氷は高級品。代わりにういろうを三角形に切り、氷に見立てて食べていました。上に載っている小豆にも魔除けの効果があります。

東京で夏越の祓を体験する

夏越の祓のメッカは京都。

北野天満宮。夏越天神とも呼ばれ、入り口に据えられた茅の輪の直径は5m。6/1~6/30まで設置されている。

しかし、もちろん東京の神社でも体験することができます。

神田明神

神田明神境内で6月30日に、夏越大祓式が行われます。茅の輪くぐりはもちろん、形代(かたしろ)を使う人形流しも体験できます。

また、初穂料を納めて夏越大祓式に参加した場合は神札や茅の輪御守も授与されます。

- 初穂料1000円以上:大祓神札

- 初穂料3000円以上:大祓神札・茅の輪御守

- 初穂料5000円以上:大祓神札・茅の輪御守・神供

神田明神

ご利益

縁結び 健康祈願 商売繁昌 勝負運

アクセス

中央線・総武線 御茶ノ水駅(聖橋口)より徒歩5分

公式HP https://www.kandamyoujin.or.jp/

東京大神宮

東京大神宮でも6月30日に、夏越大祓式が行われます。こちらでも茅の輪くぐり・人形流しを体験できます。

東京大神宮では「水無月の夏越の祓する人は、千歳の命延ぶというなり」と唱えながら茅の輪をくぐるのが正式なくぐり方です。

東京大神宮

ご利益

家内安全・商売繁昌・厄除開運・交通安全・学業成就

アクセス

JR中央・総武線

東京メトロ有楽町線・南北線・東西線

都営地下鉄大江戸線

各線駅より徒歩約5分

公式HP http://www.tokyodaijingu.or.jp/

赤坂氷川神社

右側は公益社団法人 米穀安定供給確保支援機構(以下、米穀機構)が提唱している行事食「夏越ごはん」。雑穀ご飯の上のかき揚げは丸い茅の輪をイメージしている。

赤坂氷川神社では2015年から夏越の祓の行事食の「夏越ごはん」を6月30日に境内で振る舞っています。

コロナ禍以降夏越ごはんの提供は取りやめになってしまいましたが、今年から4年ぶりに神職以外の一般の参拝者も参加が可能になりました。参列された方には先着200名にミニサイズの夏越ごはんを無料配布するとのことなので、ぜひ参加したいですね。

※夏越ごはんの無料配布は6月30日18:00の神事終了後です。

赤坂氷川神社

ご利益

縁結び

アクセス

JR中央・総武線

東京メトロ千代田線から徒歩7分

公式HP https://www.akasakahikawa.or.jp/